曾氏宗祠

石岗村地处花都区花城街中部,下设13个经济社,现已全部纳入花都区中轴线建设项目范围,截至2015年,常住人口4000多人,旅居海外石岗人士约2000多人,共有19个姓氏,其中“曾”为最大姓氏。

帝聪曾公祠

石岗曾氏源自山东武城曾氏,宗圣公曾参是武城曾氏的开派祖先。曾参,俗称曾子,字子舆,春秋末鲁国南武城人(今山东省济宁市嘉祥县满硐乡南武山村,一说山东省临沂市平邑县魏庄乡南武村),十六岁拜孔子为师。《大戴礼记》对其言行记载甚详,相传《大学》一书是他所著,后世尊为“宗圣”,并与孔子、孟子、颜子(颜回)、子思子比肩共称为“五大圣人”。

内景

因避西汉末年王莽之乱,十五派孙曾据率宗族千余人自山东南迁至庐陵县(治所在今江西省吉安市西南)之吉阳乡。而据2015年《武城曾氏重修族谱》记载,四十六派孙曾植“官承务郎,居吉水兰溪,宋宣和中避青苗害遁徙东粤路经南雄保昌遂家之,后复诏为南雄太守,为徙粤初祖”,这是先祖由江苏吉阳迁往广东南雄的记载。随后,曾植长子曾公说徙广州城甜水巷(旧为南海甜水巷)并定居繁衍,也由“番禺庠生,居渔潭,葬渔潭屋场左边”可知,曾参第五十三派孙曾祥吉(生三子)已定居渔潭。

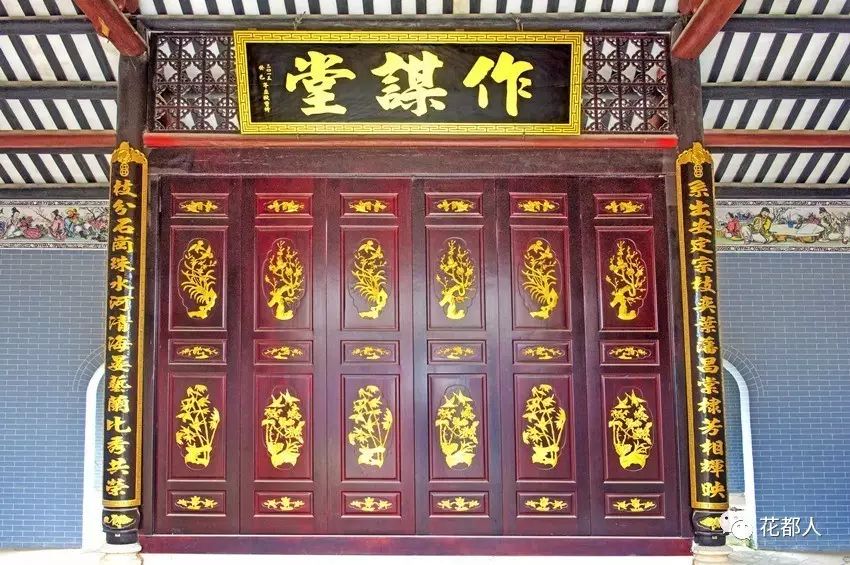

屏风与堂号

据村中众多曾氏长者述,留税祖当年是看养鸭子而从渔潭来到了石岗,后来觉得这里宜居宜衍,于是迁往石岗村并与当地黄氏生下了四子,是石岗曾氏始祖。而从《武城曾氏重修族谱》中“衍居花都新华镇石岗”(此处有误,石岗村从未归属过新华镇,是原属狮岭镇、今属花城街)可知,曾祥吉三子曾厚兴也在石岗居住,加之曾留税是独子,由此可以推断,曾留税当年是携带父亲曾厚兴来到石岗定居的。

曾氏溯源

后堂

留税祖四子依长幼次序分别是曾帝宁、曾帝养、曾帝聪、曾帝昌,据长者讲述,四子曾帝昌从小过继到大珠村(现花山镇五星一带)并于当地繁衍后代,其后人与石岗曾氏基本没有来往。

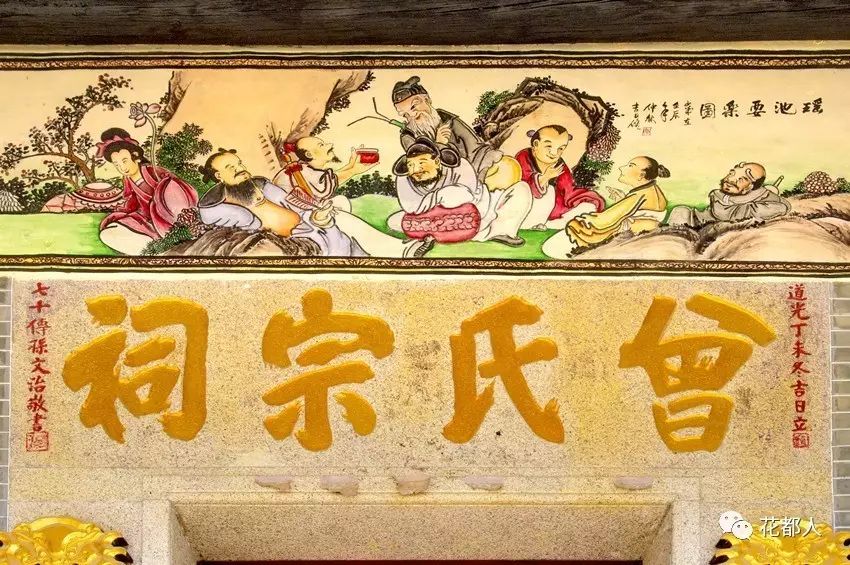

祠堂壁画

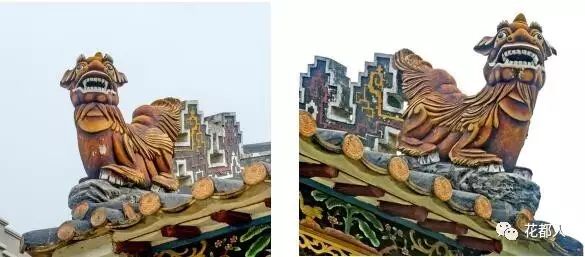

屋顶麒麟

曾氏宗祠

曾氏后人为先祖修建了祠堂,分别是曾氏宗祠、帝养曾公祠、帝聪曾公祠和税清曾公祠(帝聪长子)。

曾氏宗祠坐落在西荣里,始建于清道光二十七年(1847),坐北朝南,两间两进,总面宽约12米,总进深约18.5米,建筑面积大概为250平方米。镬耳封火山墙,青砖墙,头门面正脊灰塑“双龙戏珠”图案,垂兽为一对石狮。前檐柱挑头为花鸟造型灰塑,墙楣壁画有“瑶池耍乐图”、“藩溪垂钓”、“刘伶斗酒”等。石门额上阴刻“曾氏宗祠”四字,上款“道光丁未冬吉日立”,下款“七十传孙文治敬书”,门口悬有一副“留芳百世、税显千秋”的木质楹联。

屏门

曾氏宗祠正门后有一道屏门,以黑色为主,刻有金漆花鸟图。后堂后金柱间悬“三在堂”木匾,落款为“癸已二零一三年立秋重修”,寓意定居石岗的帝宁、帝养、帝聪三个儿子共聚一堂、不离不弃,寄望后人同舟共济、永远团结。后堂还悬挂“文魁”“国魁”两幅牌匾。2008年,曾氏宗祠被公布为花都区登记保护文物单位。

曾氏宗祠门楣上的壁画

岁月无情,经历了数年的风雨洗刷和办学办厂,曾氏宗祠也出现了内部改动、顶漏墙破、画褪梁损的状况。为了再现祠堂的风采,曾氏族人决定一并对曾氏宗祠、帝养祖祠、帝聪祖祠进行一次复原型大修。此次重修由村支部书记曾昭棉主持,共发动族人和社会各界筹得善款约167万元,其中椰林酒家捐资50万,族人曾永汉、曾广琪、曾昭棉分别捐资20万、10万、20万。从2013年立秋动工到2014年重阳节完工,历时一年左右,对曾氏宗祠的顶瓦、梁柱、部分墙体等进行了修葺,同时重建了屏门、新塑了祠堂内的屋檐壁画,这就是我们目前所见的曾氏宗祠。

解放前,全村或者全宗族共同拥有的建筑少之又少,而祠堂就是最重要的建筑之一。曾氏宗祠历经170年,为村里人提供了聚众议事、学子修学等场所,见证了历史的种种变迁。

村中曾经保留着上祠堂议事的民俗。宗族中由德高望重的老人组成理事会, 一旦遇到与宗族相关的重大事情要商议、表决,包括调解纠纷、制定宗规、研究发展等,理事会就会召集全村60岁以上的曾氏男丁到曾氏宗祠开展旁听、讨论、表决工作。但关于上祠堂的具体议事议程,村中老人均表示当时还小曾姓氏怎么读,直至这项民俗取消也未参加过。

石岗村1950年以前没有一所正式的学校,各个自然庄只有由教书先生自己开设、管理、经营的私塾。1949年,帝养曾公祠由徐汪(坚雄)当私塾老师,税清曾公祠由曾令干当私塾教师。为了避免国民政府村督学巡查,各所私塾联合起来,名为同福小学,聘曾广博为名誉校长,当时学生人数不到一百人。1950年开始创办石岗小学,但没有校址,只好借用曾氏宗祠、帝养曾公祠两个祠堂当学校,直至1986年建成现在的石岗小学。

改革开放初期,村中成立留税祖理事会,负责管理曾氏宗祠、衔接与宗亲的交流活动,组织本村曾氏族人前往燕子伴横梁(山名)、天心塘(山名)拜祭周氏太婆(美公妻子)和留税祖等,但成立初期一直没有经费来源。上世纪80、90年代,理事会为了增加运作经费,恰恰又碰上了改革开放办厂创实业的春风,于是决定把曾氏宗祠外租,先后用作制衣、五金等多行业的工厂。

曾氏宗祠梁上的石狮

民俗趣闻

喜丁。解放前,当一户人家或者多户人家有男丁(丁仔)出生,“丁仔”家庭就会独力或合力集中于两个时间在祠堂举办庆祝活动。第一个时间是正月初四(帝养祖房系)或正月初五(帝聪祖房系),主要是请同宗男丁吃茨菇、猪肉,叫饮庆丁;第二个时间是正月十五,主要也是用全盒盛着茨菇、腊肉(还有老人忆述是吃鸡、猪肉)宴请同房系男丁,还有分猪肉环节,叫食全盒。这里有两点要说明,第一、喜丁活动全由“丁仔”家庭承办,如果是贫苦人家,那么负担不言而知,举办喜丁将遥遥无期,甚至不了了之;第二、只有举办过喜丁活动的男丁才有资格参加其他“丁仔”的喜丁活动,包括分猪肉。而分猪肉的顺序不是按辈分的长幼,也不是按年龄的大小,是根据谁先举办完喜丁活动谁就先分得猪肉。以此看来,喜丁不只是家庭添丁的庆祝活动,更是族人一种对同宗男丁认可的重要仪式,用曾广槐老人的话来讲就是“入册”。

猪屎会。据曾纪恩、曾昭芬两位老人回忆,解放前,化学肥料还没出现,猪粪是农作物生长的一种好肥料,大伙都抢着捡,于是村里出现了“猪屎会”这个民间组织,负责统筹猪粪的使用,且基本每个自然村都有自己的“猪屎会”。以西荣里为例,“猪屎会”每五天举行一次竞投,以价高者得的原则投出未来五天全西荣里猪粪的使用人,并在辖区内外形成了相关的约定:养猪户白天不得圈养猪,要在西荣里范围内放养;“猪屎会”掌管全年中标者所付竞价,并在每年年底用这笔款项回购西荣里内标价最低的猪,然后把猪肉分到每家每户,而且养猪户得到的猪肉要多于其他人;自然村与自然村之间主要道路用篱笆等物限制猪的活动范围,捡猪粪的人也不得越界捡猪粪。另外,其他自然村“猪屎会”还肩负着救济穷人、安置路中无人认领死尸等社会责任,尽显仁爱之心。

旗杆夹与蟋蟀。据村里个别老人回忆,很久之前,曾氏宗祠前是一块草地,草地上有六、七块旗杆夹石,但只记得其中两块分别刻有“曾冠忠”、“曾纪亮”等字眼,后因时代变迁,这些旗杆夹石也了无踪影,更无人知晓旗杆夹是因何人何事而立,只知道当年日本侵略军骑兵经过宗祠,看到旗杆夹都会下马而行,仅此而已。还有个小传说,说的是在曾氏宗祠范围内抓到的蟋蟀,如果拿去打斗,必定能胜。

武举人与大铁刀。现已六十岁的邻村一位邓姓宗亲回忆,石岗村出过武举人。他七十年代读中学时骑自行车经过石岗村,走过一条排污渠时,看见架在水沟上面当桥用的麻石板上有字。麻石板跟一张对开的报纸一样大小,出于好奇,他停车下来仔细辨认。字是竖写的,右边刻武举曾某某,左边是日期。清末明初村里有习武风气,据说洪熙官还到过这个村,与村里的武术教头相处过一段日子。村里有部分长者回忆,村内曾出现过一把大铁刀,有120斤左右,但是物主无人知晓。后来从村民曾纪强老人口中得知,刀主人名叫曾国旋,曾中武举人,后来大铁刀在土地改革的时候,被公社没收用作炼钢炼铁。曾国旋中举后,家家户户、无论穷富都要向他进奉,村民却得不到一点好处,大家私底下产生了怨言。因此流传一句白话打油诗:“宁望隔壁人车水,不望隔壁人中举。”,意思是说邻居用水车灌溉水田,水也会从小洞渗流到自家田里,从中有得益,这是可盼的事情;但若是邻居中了举人,自家不得不要进奉,而一点实质性的好处都没有。

祖德庇荫人寿年丰永世乐、儿孙受福燕舞莺歌丽日呈。石岗村正处于花都区经济、社会发展的大浪潮之中,中轴线项目建设将给这里带来翻天覆地的变化,屹立170年的曾氏宗祠也即将经历着前所未有的大变迁,但曾氏人坚信,无论村里有怎样的变化,幸福美好的生活正一天天向他们走来!

————————–

(文/曾昭财 图/ 关振伦)

会员全站资源免费获取,点击查看会员权益